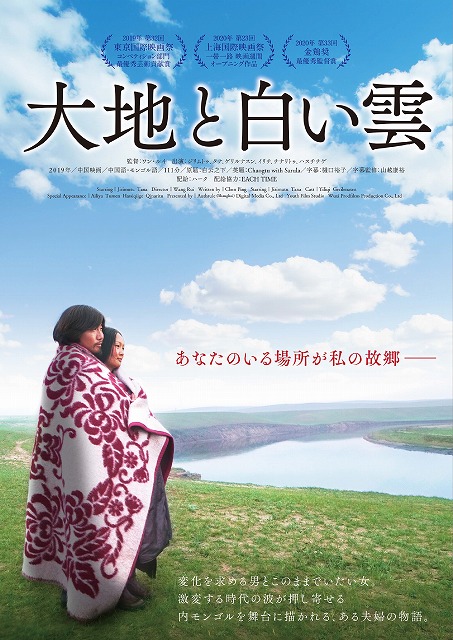

第32回東京国際映画祭コンペティション部門で「最優秀芸術貢献賞」、第33回中国金鶏奨で「最優秀監督賞」を受賞した中国映画『大地と白い雲』。8/20(金)の公開を直前に控え、ともに作家の椎名誠さん、渡辺一枝さん夫妻をはじめとする応援コメントとワン・ルイ(王瑞)監督のオフィシャルインタビューが到着した。

内モンゴルのフルンボイル草原に暮らす一組の夫婦が、ともに生きていきたいと願いながらも時代の変化や価値観の多様化の中ですれ違っていく様を描く本作。草原と都会、二つの異なる世界を知る二人が、遊牧民としてのアイデンティティと現代的な価値観の間で揺らぐ若い夫婦の心の機微を繊細に捉え、圧倒的な自然の中で生きてきた人間のたくましさと、強い存在感を放っている。

椎名誠さん(作家)コメント

昔、毎年のように行って草原に寝転んで見上げていたモンゴルのでっかい空と、食べたらうまそうな白い雲を、この映画でたっぷり全身で眺め、モンゴルでの日々を思い出していた。ちょっと危なっかしい若い夫婦の、だいぶ変わりつつある遊牧民の日々と、いまだに真面目な羊たちとの今の生活を心配しつつ、モンゴルの新しい息吹として、そっくり受け止めることが出来ました。

渡辺一枝さん(作家)コメント

草原を、放牧の羊の群れが行く。青空の下、大地に一筋刻まれた道路を、モーターバイクが疾駆し、時折トラックが通る。土砂降りの雨には濡れるしかなく、吹雪の日に暖を取るにも家畜の糞を燃やしたストーブだけだが、空は広く、心豊かで幸せな日々だ。牛の乳を搾りヨーグルトやチーズを作る妻はこの暮らしを大事に守りたいが、夫は街の暮らしに憧れる。すれ違う心は、現代社会を提示してもいるようだ。美しい旋律の民謡が、切なく胸に響く。

加藤登紀子さん(歌手)

じっとしていられない夫の苦悩の中に、本当の遊牧民の血が騒いでいる、と思いました。彼の悩みは、遊牧の生活か、都市の暮らしかの迷いではなく、数百年変わらない遊牧民の暮らしがどんどん変わって行く、その寂しさなんですね。嘘のない本当の愛が伝わってくる素敵な映画でした。何度でも見たくなる!

高野秀行(ノンフィクション作家)

人は誰しも自分の住む世界とは別の世界に憧れる。内モンゴルの素晴らしい大草原の中に暮らすチョクトは町に恋い焦がれ、それを見るせせこましい都市生活者の私は「もったいない」と思う。結局、別の世界を夢みる者を押しとどめることは難しい。できるとしたら、方法は二つしかないのではないか。一つは旅をすること、もう一つは本や映画を通じて別の世界を見聞すること。そう、面白いことにこの映画は「映画を観る醍醐味」を再確認させてくれるのだ。

永千絵(映画エッセイスト)

なんとも凛々しく颯爽とした馬上の男に心を奪われる。美しい歌声で日々の暮らしを紡いでいく女に心から憧れる。変化を求める男とそれを理解できない女。頑固なふたりに落としどころはあるのか。ふたりが大好きだからふたりの間で右往左往する親友と一緒に一喜一憂してしまった。モンゴルの雄大な自然を背景に、わたしたちにも身近な人間模様。

◆ワン・ルイ監督オフィシャルインタビュー

北京電影学院で監督科の主任を務める王瑞(ワン・ルイ)監督が本作の撮影秘話に限らず、中国映画業界の変化や、映画監督を志す若者たちへのメッセージなど多岐にわたり語ってくれた。

――今回、短編小説「放羊的女人」を原作に、映画化しようと思った理由は?

原作小説を読んだのは10数年前です。まず、その構造に惹かれました。最初は妻が夫を探していたけれど、最後には夫が妻を探している。この対比が面白く、映画化したいと思いました。小説と映画は別物ですが、外に行くのが好きな夫と、家にいるのが好きな妻、その夫婦の間に存在する矛盾が物語の大きな骨子であることは同じです。ただ、小説の舞台は内モンゴルの西部にあるアラシャン草原で、主人公は漢民族の夫婦でした。ロケハンでアラシャン草原にも行きましたが、砂漠化が進んでいて、決してきれいな草原ではなかった。あまりよくない環境で暮らしている人間が外に出たいと思うのは当たり前で、話が単純になってしまいます。それより、美しい草原を舞台にすることで、世界のどこでも共通する、普遍的なテーマが描けるのではないかと思いました。舞台がフルンボイル草原になったことにより、主人公を漢民族からモンゴル族に変更したのです。

――内モンゴルの自然が素晴らしいです。撮影のこだわりは?

撮影を担当したリー・ウェイ(李伟)は電影学院の撮影科の教授でもあります。我々はどうしたら草原の魅力を伝えられるか討議を重ね、撮影方法についても実験を繰り返しました。草原の撮影には何よりも我慢強さが必要でした。草原は雲の変化が非常に大きく、どんどん動いていきます。そのような自然の変化を通して、人間の生き様が描けると考え、大自然の変化、自然現象をしっかりとカメラに収めたいと思いました。

――自然の変化だけでなく、社会の変化も映し出されています。

映画というのは、その時代の記録にもなるわけです。映画を通して今、現在を記録する。そういう意味で、このような映画を撮影することは重要ですし、ドキュメンタリストのような気持ちで挑みました。草原は定住化が進み、現代化され、インターネットや携帯電話など、10 数年前には全く見なかったようなものを目にするようになりました。特にフルンボイルはここ数年で大きく発展しました。経済発展の中で起こる様々な問題を映画に盛り込んでいます。草原に突如と出現するクレーターは石炭を掘った跡なのですが、違法に採炭が行われたため砂漠化してしまいました。現地の人たちはこの跡を「草原の傷」と呼び、心を痛めています。人間は発展に向かうものなので、それを安易に否定はできません。後になり、いろんなものを犠牲にしたと知り、後悔することもあるかもしれません。でも、その自然の流れを私は表現したかったのです。

――新しいものと伝統との衝突というのは、チョクトとサロールの関係でもありますね。

夫婦にとって何が正しいのか、簡単には結論は出ません。過去に「離婚のあとに」(96 年)という映画を撮った際、離婚した男女にたくさん話を聞いたのですが、どちらの言い分もよくわかりました。ただ、確かなのは「人生は短い」ということです。やりたいことをやらない後悔もありますが、反対を押し切って実行しても人間関係を壊す可能性があります。

どちらが正しいということではなく、善悪をつけられません。どんな人でも心の深いところに何かしらの苦しみやわだかまりを持っているのではないでしょうか?それを人生の中でどうやって解決し、生きていくのかを今回の映画で描きたいと思いました。

――監督ご自身もチョクトのように自分のしたいことをして生きてこられたのでしょうか?

私は長らく北京電影学院の教師をしていますが、できることならずっと映画をとっていたいというのが本音です。でも、現実は毎日学校に行かなければならず、映画監督として使える時間がほとんどありません。2012 年に監督科の主任になってからはますます時間がなくなってしまいました。この映画は冬休みと夏休みを利用して撮影しています。大学の教師を続けること、主任を引き受けることは自分の決定なので仕方がないのですが、どれだけ自分の心に忠実に生きられるのかを人間として考えねばなりません。誰しも困惑の中で生きていると思いますし、明確な答えはなかなか出せるものでは無いですね。

――映画の最後に「本作を亡き妻 武争(ウー・チョン)に捧げる」との献辞が記されています。

この作品は私にとって5本目の作品になりますが、実は過去の4作品は自分が撮りたいものではなく、人に頼まれて撮ったものでした。「自分の撮りたい映画がなかなか撮れない」と妻にこぼしていたら、それを彼女がよく覚えていて、妻の友人で本作の脚本家であるチェン・ピン(陈枰)に相談をしてくれました。私が乗馬好きで、草原で映画を撮りたがっていると妻に聞いた陈枰が原作の小説を勧めてくれました。そして二人は原作者の元に行き、映画化の権利を買ってきてくれたのです。でも、そこからクランクインまで、長い時間がかかってしまい、その間に妻は亡くなりました。彼女が生きている間にこの作品を撮ることができませんでしたが、自分の撮りたい映画がやっと完成したと妻に報告したくて、最後に感謝の言葉を添えました。

――中国映画業界の変化をどのようにお感じになりますか?

ここ20 年、中国映画に多くの資本が投入されるようになりました。それにより観客が映画館に戻り、産業が活性化されました。でもいいことばかりではありません。資本を投入したり、出資をしたりする背景には必ず目的があり、見返りを要求されます。つまりは、お金が儲からなければいけないのです。映画の評価が興行収入に左右され、一挙に何億元と言う大きな数字を弾き出す映画が「いい映画」と思われているような状況が生まれています。でも、そういう映画が芸術的に見ていいかどうかは別の話です。素晴らしい映画が興行的にも成功するようになるにはもう少し時間が必要だと思います。

――今、映画監督を目指す若者たちにメッセージをいただけますか?

若者に伝えたいのは「誠実な映画を撮ってください」ということです。芸術的なものであれ、商業的なものであれ、誠心誠意、撮ることが大事なのです。「真善美」という言葉がありますが、それが映画で実現できるかどうかは撮る人にかかっていいます。

8/21(土)より岩波ホールほか全国順次ロードショー!